L’insomnie existe depuis toujours. Elle est structurelle, ontologique, liée à la condition humaine. Mais elle est également le reflet d’une époque. En ce sens, elle est conjoncturelle, culturelle, historique, liée aux caractéristiques d’une société donnée.

`

Aspects structurels de l’insomnie

Nous avons beau nous être hissés avec fierté au rang d’êtres humains civilisés, nous n’avons pas cessé d’être, pour autant, des mammifères : des animaux animés — fondamentalement — par un instinct de survie.

Or, pour le mammifère — et ce depuis près de 200 millions d’années —, dormir c’est prendre le risque de se faire dévorer tout cru… S’abandonner aux bras de Morphée avec délice, plusieurs heures durant : pur suicide que cela ! Voilà qui est inscrit au plus profond de nos gènes, et de notre archicortex (le système limbique, appelé aussi cerveau reptilien), la part la plus ancienne de notre cerveau (siège des émotions et de la mémoire).

En première analyse, l’insomnie peut donc être conçue comme l’expression nocturne de la pulsion d’autoconservation propre à notre animalité.

Ensuite, pour l’homo sapiens que nous sommes, finalement, devenus, dormir est — et ce depuis quelques centaines de milliers d’années — un comportement dont l’apparence entre un petit peu trop en résonance avec certaines pensées qui nous assaillent, et que nous essayons à tout prix de chasser de notre esprit (avec notre néocortex, cette fois)… en substance : nous sommes nés pour mourir, la vie est une maladie mortelle congénitale… pour nous, comme pour tous ceux que nous chérissons.

Qu’y a-t-il de plus semblable à un homme décédé qu’un homme endormi ? Dans un cas comme dans l’autre le rôle-titre est tenu par un corps allongé, immobile, dont les yeux sont clos (les trois caractéristiques du gisant), indifférent — semble-t-il — au monde environnant ; et, dans les sociétés où le choix du couchage s’est porté sur le lit, ledit corps est, par surcroît, ceint d’un cadre en bois (cercueil) et recouvert d’un drap (linceul)…

Dans cette perspective — spécifiquement humaine, cette fois —, l’insomnie peut donc être conçue comme l’expression nocturne d’une défense mentale (inconsciente, bien sûr) dont l’office est de juguler l’angoisse de mort (que cette dernière soit consciente, préconsciente ou inconsciente). Autrement dit, l’insomnie serait la mise en acte (dramatisation, enactment, en anglais) d’une victoire contre Thanatos : « En échappant au sommeil, j’échappe à la mort par la même occasion ». Une grève du sommeil, comme un pied de nez adressé au dieu funeste !

Rappelons à ce titre que, dans la Grèce antique, berceau de notre civilisation, Hypnos, dieu du sommeil, n’est autre que le frère jumeau de Thanatos, dieu de la mort. Et c’est Nyx, déesse de la nuit, qui les a engendrés (sans l’aide de personne : par parthénogenèse !)

Chez homo sapiens, c’est donc de mort symbolique dont il est avant tout question. Symbole nourri, en outre, par la spécificité de l’expérience psychique vécue au cours du sommeil ; expérience marquée par la notion de perte : perte du monde, perte de l’appui, perte de la conscience réflexive, perte du contrôle, perte des repères spatiaux et temporels, perte de la puissance, perte de la réactivité…

D’ailleurs, à bien y réfléchir, il faut avoir une formidable confiance en la vie — et même une certaine dose d’héroïsme… voire d’inconscience — pour accepter de jouer le jeu du sommeil, et y voir autre chose qu’un jeu de dupe. Confiance en l’assurance du réveil, bien sûr, mais également en la pérennité du monde, en la survie des proches et, surtout, en la persistance de son identité une fois les différents états de vigilance traversés.

Ceci dit, au regard de la longue liste des dangers véritables auxquels le dormeur postmoderne continue de s’exposer dans notre société civilisée, l’ombre de la mort réelle n’en n’a pas fini de planer sur le sommeil d’homo sapiens pour autant. Dangers liés, bien entendu, à l’hypo-réactivité aux stimuli (externes comme internes) consubstantielle à l’état de sommeil… dangers environnementaux : incendie, intoxication au gaz, explosion, effondrement, inondation, séisme, tsunami… ; dangers liés à la criminalité : homicide, meurtre, assassinat ; dangers liés à des épisodes de somnambulisme (bien que très faible, le risque d’accident n’est pas nul) ; dangers liés à un trouble du comportement en sommeil paradoxal (RBD pour l’acronyme anglais) : une pathologie neurologique susceptible de déclencher des agressions sur le partenaire de lit ; dangers liés aux lois de la biologie, tout simplement : un être humain a nettement plus de chances de mourir au cours de son sommeil — entre trois et cinq heures du matin, très précisément —, lorsque sa somnolence est à son apogée (acrophase), sa température corporelle au plus bas (nadir) et sa physiologie sous l’emprise maximale du « pilote automatique ». « Le sommeil n’est pas un lieu sûr » se plaisait à dire Jean Cocteau.

En Occident, trois personnes sur dix rapportent une plainte d’insomnie. Avec une telle prévalence, peut-on encore sérieusement parler d’« anomalie », de « pathologie » ? De surcroît, peut-on rester aveugle à cet indiscutable avantage dont l’insomnie fait bénéficier son porteur : celui de rester vivant… tant sur le plan mental que physique (sur le moment, tout au moins) ? Sans cet avantage, pourquoi l’évolution aurait-elle trouvé préférable de conserver une telle fragilité chez l’homme ? Fragilité plutôt inconfortable, au demeurant.

Quant à l’inconfort en question — un degré, variable, de détérioration de la qualité de vie : fatigue (très rarement de la somnolence, une hypervigilance, tout au contraire), fausse impression de déficits cognitifs (les performances sont le plus souvent conservées, voire améliorées de par l’hyperéveil [excès d’ondes alpha et bêta, hypoactivité de l’inhibition corticale assurée par le noyau orbitofrontal] et une connectivité de l’hippocampe augmentée), irritabilité, anhédonie (engendrée par un environnement jugé insuffisamment sécure)… Je ne parle pas, ici, des formes majeures d’insomnie, complètement chronicisées (tout-à-fait minoritaires), lesquelles entraînent, en outre, un risque accru de troubles physiques [pondéraux, vasculaires, cardiaques, glycémiques, inflammatoires et immunitaires, principalement] et/ou mentaux [anxiété et dépressivité]) —, ne doit-il point être envisagé, dès lors, comme le prix à payer pour être en droit de bénéficier dudit avantage ; ce à quoi consent une certaine politique du moindre mal (ce que la psychodynamique appelle « épigénèse mentale ») ; le dommage collatéral de l’auto-traitement de l’angoisse ? Un effet secondaire d’autant plus supportable qu’il est souvent doublé d’un effet antidépresseur surprenant : élation de l’humeur, désinhibition, renforcement de la confiance en soi, aisance relationnelle, hyper-dynamisme, hyper-associativité, créativité, humour… L’agrypnie thérapeutique, c’est-à-dire la thérapie par privation partielle de sommeil, est, d’ailleurs, l’un des plus anciens traitements répertoriés de la dépression. Il remonte à l’Antiquité, tout comme l’usage des sels de lithium. Il est encore utilisé de nos jours, dans certains Centres, et non des moindres, comme celui d’Anna Wirz-Justice et de Christian Cajochen, à Bâle. À côté de l’auto-traitement de l’angoisse, l’insomnie assurerait donc, également — par épigénèse mentale —, un auto-traitement de la dépression ! Notons que chez le sujet non-dépressif (« euthymique »), l’agrypnie entraîne, le plus souvent, un effet « hypomaniaquisant ».

De toute manière, à y regarder de plus près, il semble bien que le sommeil paradoxal (REM sleep) soit déjà, lui-même, une sorte d’insomnie inscrite au cœur même du sommeil ! L’activité cérébrale y est tout aussi importante que pendant l’état de veille, sinon plus. Et le seuil d’éveillabilité y est extrêmement bas pour les stimuli susceptibles de signaler un danger (alors qu’il est très élevé, au contraire, pour toute autre forme de stimuli ; il est d’usage de dire qu’en sommeil paradoxal, une jeune mère restera indifférente au son du canon, alors qu’elle sera immédiatement réveillée par le moindre changement de souffle de son cher petit). Envisagé de la sorte, chaque épisode itératif de sommeil paradoxal pourrait être assimilé à un tour de ronde assuré par un gardien de nuit ! Une inspection de l’environnement proximal, d’une durée de plus ou moins 20 minutes, programmée environ toutes les 90 minutes.

Et l’insomnie traduirait, par conséquent, un défaut de confiance en l’efficacité de ce gardiennage ! 20 minutes toutes les 90 minutes, est-ce bien suffisant ? Et le niveau de vigilance atteint au cours du sommeil paradoxal est-il vraiment aussi performant que celui de l’éveil ?

In fine, l’insomnie ferait figure de « renfort caisse » du gardiennage opéré par le sommeil paradoxal.

Aspects conjoncturels de l’insomnie

À la fin du XIXe siècle, Thomas Edison améliore et popularise l’ampoule à incandescence. Il inaugure, ce faisant, la civilisation de la lumière artificielle. Ce qui a pour effet immédiat de perturber les deux moteurs du sommeil : le moteur homéostatique (celui qui assure un équilibre dynamique entre veille et sommeil) et le moteur circadien (l’horloge biologique qui régule le rythme veille-sommeil sur environ 24 heures).

Jusqu’à la révolution industrielle (dans la seconde moitié du XIXe siècle), on se couchait dès la nuit tombée, on cumulait deux gros blocs de sommeil, séparés l’un de l’autre par une interruption de plusieurs heures (durant laquelle on avait l’habitude de prendre de la soupe, d’où la notion de « souper ») et l’on restait, de la sorte, près de 14 heures au lit ! Au début du XXe siècle, le temps moyen de sommeil était encore de 10 heures. Aujourd’hui, en Occident, il est tombé sous la barre des 7 heures (avec des variations importantes selon les pays).

Le recours à la lumière électrique a permis à l’être humain de rester actif à tout moment du nycthémère… ce qui a fini par le conduire à une situation aberrante : le sommeil est devenu le principal entraîneur de l’horloge biologique — et non l’inverse —, puisque le seul moment où l’être humain ne voit plus de lumière c’est, désormais, lorsqu’il ferme les yeux !

Un « jetlag social » s’est même développé chez bon nombre de gens (des grands adolescents et de jeunes adultes, surtout). Des personnes qui ont tendance à « passer le WE à New York » et à « rentrer travailler (étudier) la semaine en Belgique » ! Un décalage de 5 - 6 heures — consécutif aux sorties nocturnes du WE — susceptible d’engendrer un syndrome de retard de phase de sommeil (une insomnie d’initiation majeure, entraînant un réveil matinal extrêmement pénible, voire impossible), lequel engendre, à son tour, une privation chronique de sommeil.

Et ce n’est pas tout. Depuis le milieu des années 1990, nous sommes véritablement rentrés dans l’ère de la lumière bleue… celle délivrée par les diodes électroluminescentes (LED). Ces dernières équipent dorénavant tous nos écrans (TV, ordinateurs, tablettes, smartphones…) et, de plus en plus, nos dispositifs d’éclairage. Or la lumière bleue inhibe, de manière tout à fait spécifique, la sécrétion vespérale et nocturne de mélatonine par la glande pinéale. Cette hormone, normalement instillée dans le sang à partir de 19h, est « la clé qui ouvre la porte du sommeil », « l’horloge parlante » qui dit à l’horloge biologique : « C’est la nuit, il faut dormir ». La longueur d’onde de la lumière bleue est de 468 nanomètres (contre 555 pour la lumière jaune [qu’elle soit du soleil ou de l’ampoule électrique]), ce qui lui confère le pouvoir d’inhiber la sécrétion de mélatonine sous de faibles intensités lumineuses, et en des laps de temps très courts (une demi-heure sous 2000 lux, par exemple). C’est pourquoi l’usage vespéral et/ou nocturne des écrans (ainsi que le recours à l’éclairage LED [dans une moindre mesure, puisque le stimulus est, dans ce cas, plus distal]) occasionne, de plus en plus souvent, de sérieuses difficultés d’endormissement.

Dans un tout autre registre, il est un fait historico-macroéconomique des plus cocasses : en tant que problème de santé publique, il n’est pas tout à fait exclu que l’insomnie soit une invention… belge ! Car c’est chez nous, en effet, qu’est née la civilisation du travail en continu ; et ce autour du développement du commerce international (la notion de mondialisation n’est en rien une invention contemporaine !), phénomène qui vit le jour au XVIIe siècle dans les Pays-Bas méridionaux (Pays-Bas espagnols, Belgica Regia)… avec, en son cœur, l’actuelle petite Belgique.

Plus sérieusement, le modèle capitaliste tend à transformer l’homme en une machine à produire et à consommer… 24h/24. Dans cette perspective, s’adonner au sommeil fait figure de rébellion ! Qui dort tourne le dos tant à la productivité qu’à la consommation. Dès le XVIIe siècle, des philosophes — tels Descartes, Hume et Locke — se mettent à dévaloriser le sommeil… car celui-ci « détourne l’homme de la double mission divine : se montrer industrieux et rationnel ». Un peu plus tard — dans Le Capital —, Karl Marx définira le sommeil comme « la dernière des barrières naturelles faisant obstacle à la pleine réalisation du capitalisme ». Un citoyen capitaliste zélé peut donc décider (inconsciemment, s’entend) d’embrasser la carrière d’insomniaque dans le seul but de se plier aux volontés de sa doctrine : produire et consommer toujours davantage… Une privation volontaire de sommeil, donc, recadrée par le sujet lui-même en « insomnie ».

Tant que nous y sommes, s’est également développé — après le boulot, entre le métro et le dodo — un sas de décompression, un temps dévolu à la détente, aux divertissements, au sport, au développement personnel, à l’épanouissement… La civilisation des loisirs est née au cours des années 1950, et n’a fait que prospérer depuis. Dilatant, encore et toujours, l’intervalle entre la fin de la période de labeur et le moment, fatidique, de l’extinction des feux, elle participe activement à la hausse actuelle des privations volontaires de sommeil et des retards de phase de sommeil. Par surcroît, internet et la téléphonie mobile ont engendré un être nouveau, une créature continuellement branchée, un monstre — le doigt greffé sur son écran tactile — délitant joyeusement les frontières entre vie privée et vie professionnelle, jour et nuit, période de veille et de sommeil, temps d’activité et de repos… j’ai nommé : homo connecticus !

Notre époque postmoderne est également marquée par l’émergence de la civilisation de la performance et de l’immédiateté. Et le sommeil, malheureusement, n’échappe pas à ce double diktat. Il s’agit de dormir de manière performante (pour pouvoir fonctionner le lendemain de manière performante), et de s’exécuter sur le champ (le simple fait de constater que le partenaire de lit s’est endormi le premier est souvent vécu comme un échec cuisant !) En d’autres mots, le sommeil est devenu un comportement sur lequel tente de s’exercer la volonté. Le contemporain s’efforce de bien dormir… à coup de techniques non pharmacologiques diverses et variées (comportementales, cognitives, relaxologiques, hypnotiques, herméneutiques, etc.), de médicaments hypnotiques… voire d’auto-reproches ! Ce qui l’emprisonne dans un piège paradoxal, puisque le sommeil est — à l’image de la faim, de la soif, du rire, de l’appétit sexuel (libido), de l’amour, etc. — un phénomène strictement spontané. Nous sommes pris par le sommeil… ou pas. Le sommeil vient… ou pas. Nous ne sommes pas en mesure de bien dormir sur commande. Mieux encore, chercher à provoquer l’apparition d’un comportement par essence spontané rend celle-ci impossible ! Voilà qui creuse le lit de l’insomnie dite « psychophysiologique » (ou « de conditionnement »), laquelle se traite avec le maximum d’élégance par le contre-paradoxe thérapeutique (on dit aussi « intention paradoxale »), intervention consistant tout simplement à… prescrire l’insomnie !

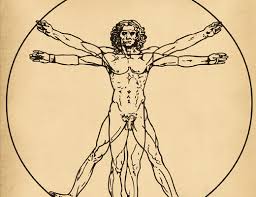

Notre société nous a également précipités dans la civilisation du corps comme propriété de l’individu. Une spécificité de notre temps, en effet, est notre détermination à vouloir posséder notre corps. Le corps ne nous est plus prêté ; il n’appartient plus ni à Dieu ni à la Nature ; il n’est plus envisagé comme un objet sacré. Le locataire s’est mué en propriétaire, triomphe de l’immanence sur la transcendance. Ce virage idéologique (dont Léonard de Vinci fut, avec ses planches anatomiques, l’un des devanciers), ce paradigme nouveau, dans lequel la culture prend résolument le pas sur la nature — où l’homme tente, une fois pour toutes, de s’affranchir de son animalité —, est au cœur de nombreuses innovations récentes, dans lesquelles la technique le dispute à l’éthique… et à l’esthétique. La liste est longue : contraception, avortement, PMA (FIV, GPA…), euthanasie, relative banalisation du suicide, don d’organes, crémation (mon corps disparaitra en même temps que moi), génie génétique (clonage), marquage du corps (tatouage, piercing, stretching, morphing…), chirurgie esthétique, chirurgie de réattribution sexuelle, transgenre, transhumanisme (le corps humain amélioré par la technologie et, qui sait, peut-être un jour immortalisé !), etc. Mais si ce corps nous appartient vraiment, il se doit de nous obéir au doigt et à l’œil. Il est tenu de s’en remettre à notre contrôle. Il doit cesser de faire mystère. Ce qui implique que nous sommes tant comptables de ses dysfonctionnements que de ses remises en état de marche… Et l’insomnie psychophysiologique de s’en revenir au double galop !

Enfin, notre ère a vu naître la civilisation de l’individu en tant que sa propre mesure.

L’époque actuelle se distingue par une disparition progressive des points de repère extérieurs. C’en est fini des trois figures paternelles traditionnelles : le dieu, le roi et le père… lesquelles avaient pour office d’indiquer aux hommes le sens, la direction. Il est loin le temps où le jeune Grec était invité à « théoriser le monde » : découvrir, peu à peu, où se trouve sa juste place dans un monde où chaque place est prédéterminée par l’esprit divin.

À cette suppression des « étoiles » dont se servaient, naguère, nos aïeux pour faire le « point existentiel », s’adjoint la déliquescence des groupes d’appartenance (familles d’origine, familles d’alliance, couples, cercles professionnels, religieux, politiques, sociaux, etc.) Un individualisme forcené, donc, avec, pour corollaire, le poids de la responsabilité, l’obligation de se débrouiller seul, l’impératif de puiser exclusivement dans ses ressources propres. Être sa propre mesure implique la notion de sur-responsabilisation : si je ne parviens pas à dormir, c’est — forcément — de ma faute ; et c’est, par conséquent, à moi — et à moi seul — de trouver la solution.

Obsession du contrôle, refus du mystère, auto-reproches, sentiment de culpabilité, de honte, d’indignité… et l’insomnie psychophysiologique de réapparaître au triple galop !

Conclusion

De nos jours, on entend souvent dire que le sommeil est devenu moins bon que par le passé. Et la cause en serait que la vie est devenue considérablement plus stressante que jadis. Que penser de ces deux assertions ? Idées reçues ou constats objectifs ?

Certes l’homme du début du XXIe siècle passe moins de temps au lit que son homologue du début du XXe siècle… et beaucoup moins, encore, que celui du début du XIXe siècle. Par voie de conséquence, il dort également moins longtemps. Mais de là à conclure que son sommeil est moins bon...

Grâce aux progrès réalisés par la somnologie clinique — laquelle parvient, désormais, à traiter toute une série de pathologies qui altèrent la qualité du sommeil (la Classification internationale des troubles du sommeil n’en recense pas moins de 88 [autant que le nombre de touches sur un clavier de piano !]) —, on peut même soutenir que le sommeil est devenu, tout au contraire, bien meilleur qu’autrefois !

En ce domaine, comme en bien d’autres, la qualité prime la quantité. Ce qui importe, c’est le potentiel de réparation du sommeil — lequel potentiel ne peut être évalué que durant la période d’éveil — et non sa durée en tant que telle.

Quant au stress, a-t-il vraiment augmenté de nos jours ?

Les guerres, les persécutions, les famines, les épidémies, la mortalité périnatale, le banditisme, la misère, Dieu, le diable, le salut, l’enfer… manifestement, les hommes d’autrefois avaient déjà deux ou trois bonnes raisons de ne pas dormir sur leurs deux oreilles !

Ce qui a changé, en revanche, c’est la nature du stress.

L’insomnie postmoderne doit sa présentation actuelle à une série de profondes mutations sociétales, lesquelles ont entraîné des stress nouveaux : l’exposition ininterrompue à la lumière (souvent bleue, de surcroît), la dictature de la morale productiviste et consumériste, le culte de la performance, la tyrannie de l’immédiateté, la sujétion à l’univers des loisirs, les affres engendrées par la désacralisation du corps, le poids consécutif à la généralisation d’un individualisme à tout crin.

Il s’agit d’un stress plus insidieux, qui, parce qu’il est largement auto-généré (il engage la notion de responsabilité, et entraîne, ce faisant, un sentiment de culpabilité, voire de honte), se rapproche de l’anxiété (laquelle vient toujours de l’intérieur, à l’inverse du stress stricto sensu).

En conclusion, le dormeur contemporain ne dort pas moins bien que tous ceux qui l’ont précédé. L’histoire d’amour entre l’homme et l’insomnie s’écrit depuis la nuit des temps. Ce qui a changé, en revanche, ce sont les causes conjoncturelles de mauvais sommeil, lesquelles sont intimement liées aux nombreuses transformations sociétales qui se sont succédées depuis le milieu du XIXe siècle.

Sans oublier que le développement de la somnologie clinique, depuis le début des années 1970, a permis non seulement de dépister, mais également de traiter toute une série de somnopathies, œuvrant ainsi à l’amélioration de la qualité du sommeil.